30 juin 2025

Attestations fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

11 décembre 2020

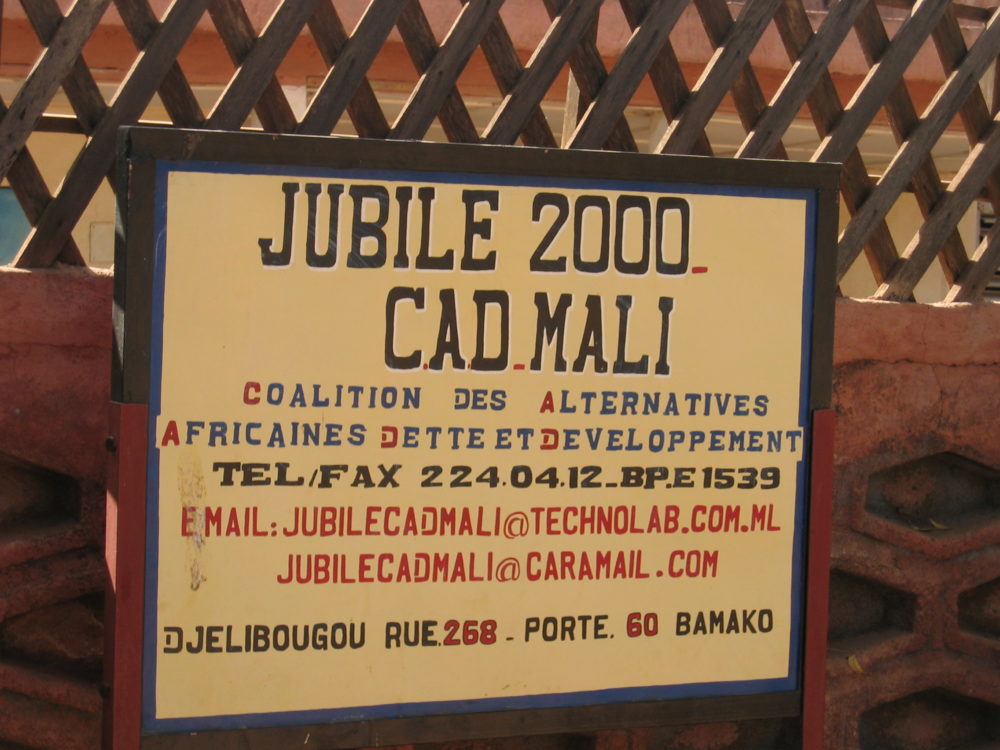

En avril 2020, les Etats les plus riches de la planète ont annoncé la suspension d’une partie de la dette de certains pays africains. La raison : le poids de cette dette les empêche d’affronter les crises sanitaire et économique déclenchées par le Covid-19. Cependant, certaines voix dénoncent ce moratoire jugé inéquitable et inefficace et réclament l’abolition pure et simple de toutes les dettes publiques impayables. Parmi elles, se trouvent les membres de la CAD-Mali, la Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement.

La CAD-Mali naît en 2001 de la campagne internationale « Jubilée 2000 », qui avait réussi à annuler plus de 100 milliards de dollars de dettes dues par trente-cinq des pays les plus pauvres du monde. La coalition malienne regroupe aujourd’hui plus de cent organisations de la société civile, dont des groupements paysans et des associations pour les femmes et les jeunes.

Elle forme ses membres à revendiquer leurs droits au niveau local, tout en plaidant leur cause auprès des autorités nationales. Elle défend un monde « plus juste, solidaire, respectueux des droits culturels, sociaux, économiques, politiques et environnementaux », dans lequel « l’endettement se fera avec le consentement des citoyens », comme l’explique Souleymane Dembélé, Directeur exécutif de la CAD-Mali.

En effet, alors que les gouvernants africains contractent les emprunts au nom de leur peuple, ce dernier explique qu’ils le font souvent sans même concerter la population et certains détournent même régulièrement ces fonds à des fins personnelles ou au profit d’une élite locale. « Vous savez, explique-t-il, notre grand problème en Afrique, c’est la corruption ».

Selon lui, les citoyens ne devraient pas payer pour un emprunt qui ne leur a pas bénéficié directement. C’est pourtant ce qui se passe : aujourd’hui, le remboursement de la dette absorbe environ un quart du budget des Etats africains, ce qui les empêche d’investir dans les services essentiels tels que l’éducation, la santé ou l’eau potable. Broulaye Bagayoko, Secrétaire permanent du CADTM Afrique (Comité pour l’Abolition des Dettes IllégiTiMes), explique : « Si un Etat n’a pas les moyens de financer les secteurs sociaux de base, alors nous demandons à ce qu’il ne rembourse pas ses dettes mais qu’il redirige ces fonds vers ces secteurs ».

« Les conditionnalités des créanciers entachent directement la souveraineté des peuples africains à définir leur propre politique de développement »

Sabane Touré

L’idée que les pays colonisés auraient de l’argent à rendre aux pays colonisateurs est historiquement injuste : « L’Europe nous doit plus que ce que nous devons à l’Europe, indique encore Broulaye Bagayoko. Pendant la colonisation, le Nord a dépouillé le Sud des ressources naturelles qui faisaient vivre ses habitants, via une surexploitation des mines d’or au Mali par exemple. Après les indépendances, les exploitations au service des sociétés étrangères ont continué car telles étaient les conditions des contrats d’endettement. » Et encore aujourd’hui, pour obtenir l’argent de certaines institutions financières mondiales, les jeunes nations doivent privatiser leurs entreprises et exporter leurs matières premières à bas prix.

Au Mali, 80% de la population vit de ce secteur, pourtant le gouvernement offre peu de soutien aux paysans. Pire, il arrive parfois que les terres agricoles soient bradées aux multinationales, sans tenir compte des droits fonciers des communautés rurales. Les paysans deviennent alors des ouvriers agricoles sur leurs propres terres. « Au lieu de chercher des espaces à aménager eux-mêmes, explique Sabane Touré, Coordinateur du programme de mobilisation citoyenne de la CAD-Mali, les multinationales viennent occuper les espaces des peuples autochtones qui ont besoin de cette terre pour survivre.» Pour empêcher cette pratique, la CAD-Mali a fait voter en 2017 la loi foncière agricole, qui protège les paysans contre les accaparements des terres.

« Le problème majeur pour les petits producteurs, c’est le manque d’accès aux intrants et équipements agricoles »

Souleymane Dembélé

Les campagnes de plaidoyer de la coalition ont aussi permis la subvention d’intrants et d’équipements agricoles pour les producteurs maliens. Cependant, Sabane Touré explique que ce financement profite moins aux petits qu’aux grands agriculteurs bénéficiant déjà de capacités de production importantes. La CAD-Mali n’a donc pas fini son travail de sensibilisation. « Son prochain défi , conclut Sabane Touré, c’est de continuer nos actions en faveur du respect des droits des exploitants agricoles et de la protection de nos marchés nationaux contre les produits d’importation ».

Rédactrice : Chems Deaibes, stagiaire

Lire le numéro complet du Supporterres n°14 « 60 ans de (dé)colonisation? »