30 juin 2025

Attestations fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

28 novembre 2018

Le gouvernement belge veut mener une politique de coopération au développement qui contrôle les migrations internationales irrégulières. Ce gouvernement n’écoute pas la FAO, qui conseille plutôt de veiller à la cohérence entre les politiques agricoles et les politiques migratoires

En 2018, le rapport annuel de la FAO consacré à l’Etat de l’alimentation et de l’agriculture se concentre sur les liens entre migrations et développement rural. Le thème de la migration est au centre de l’actualité. Le Pacte sur les migrations des Nations unies divise aujourd’hui les États qui veulent y adhérer et ceux qui le rejettent. Simultanément, en Belgique, le projet de nouvelle loi sur la coopération au développement définit la lutte contre la migration irrégulière comme un objectif et un critère d’évaluation de la politique belge de développement, tout en étant un critère de sélection des pays partenaires.

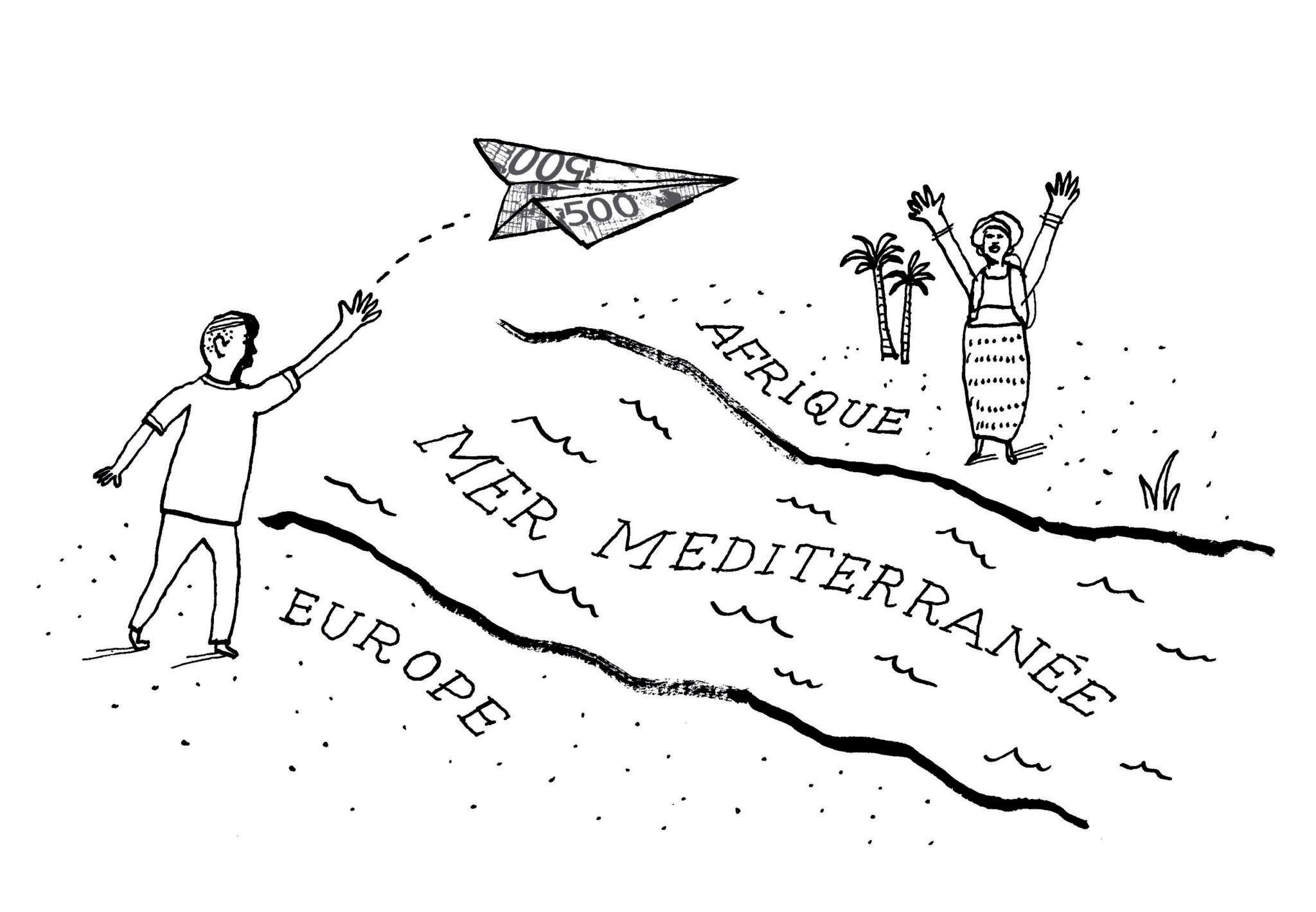

La majorité des migrants internationaux se déplace d’un pays en développement vers un autre pays en développement (Source : FAO).

Ce que dit le rapport annuel 2018 de la FAO à propos des migrations ne coïncide pas toujours avec les finalités de la coopération au développement telles que conçues par l’actuel gouvernement belge. Le rapport confirme d’abord des tendances connues et qui ne s’arrêteront pas : les déplacements sont bien plus importants à l’interne qu’à l’international. En 25 ans, 1,3 milliard de personnes vivant dans les pays en développement se sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays. C’est sept fois plus que les migrants internationaux. Parmi ceux qui partent à l’étranger, la plupart se déplace d’un pays en développement vers un autre pays en développement… Last but not least, le rapport livre une information fondamentale pour bien comprendre les liens entre les crises des agricultures et des migrations : le nombre de ceux qui émigrent dans l’année qui suit leur premier exode rural à l’intérieur de leur propre pays est cinq fois plus élevé que le nombre de ceux qui émigrent dès leur premier départ.

Une partie importante des émigrants a donc d’abord subi un déplacement interne, le plus souvent en provenance des zones rurales. Un constat important du rapport de la FAO est dès lors trop peu mis en avant dans l’approche belge : « il est essentiel d’assurer la cohérence entre les politiques migratoires, les politiques agricoles et de développement rural si l’on veut faire en sorte que les migrations soient sûres, ordonnées et régulières. Les politiques ne doivent pas viser à réduire ou à accélérer les flux migratoires, mais à optimiser leurs bienfaits économiques et sociaux tout en réduisant au maximum les difficultés auxquelles sont confrontés les migrants et les sociétés. »

L’autre faiblesse du nouveau projet de loi belge sur la coopération au développement pourrait être son insistance à privilégier le rôle des entreprises et du secteur privé, notamment en zones rurales des pays pauvres. Beaucoup d’ONG belges pensent que l’approche du secteur privé à but lucratif ne témoigne pas d’une volonté d’inclusion de toutes les paysanneries des pays en voie de développement. Les laissés pour compte du monde paysan viennent alors grossir les rangs des populations urbaines, sans disposer de ressources suffisantes pour payer l’aventure migratoire internationale.

Un article consacré aux migrations dans l’édition de novembre 2018 du Monde diplomatique (1) rappelle que dans les États les plus pauvres, plus que partout ailleurs, la vision classique et libérale du développement économique n’est pas synonyme de prospérité pour tous : « la hausse de la productivité agricole transforme le monde rural en laissant sur le carreau une main-d’œuvre abondante, souvent jeune, que l’économie urbaine émergente ne parvient pas à absorber (…) Bloqués dans les campagnes ou aux marges des villes, les laissés pour compte sont distancés par ceux qui tirent leur épingle du jeu et peuvent profiter des bienfaits de la consommation.»

Il s’agit donc de bien comprendre que l’appui au secteur privé dans les pays pauvres ne renverse pas l’exode rural et les déplacements internes. Si cet appui est mal exécuté, il peut même aggraver ces déplacements. La minorité qui émigre a souvent d’abord connu une migration interne en provenance des campagnes, mais au final, la majorité paysanne, victime des inégalités, se retrouve coincée à la marge des grandes villes de son pays d’origine.

Il n’existe pas de recettes de développement simples qui seraient en mesure de ralentir les flux migratoires, qu’ils soient internes ou internationaux, réguliers ou irréguliers. Défendre cette idée fausse témoigne d’un simplisme effarant. Certains politiciens s’y accrochent malgré tout, leur curseur étant sans doute bloqué sur leurs prochaines échéances électorales.

Rédaction : Pierre Coopman

(1) Benoit Bréville, Immigration, un débat biaisé, Le Monde diplomatique, n°776, novembre 2018.