30 juin 2025

Attestation fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

13 juillet 2020

Dans les pays du Sud, la crise alimentaire menace. Les petits agriculteurs résistent et représentent même une solution durable à la faim et aux pandémies futures. A condition que les États revoient leur politique agricole.

Fernando Alvarado, Consorcio Agroecológico Peruano – PEROU

“Il est urgent que les gouvernements locaux agissent en expliquant la portée des mesures de santé et facilitent le transport des produits de leur juridiction vers les marchés.”

« La quarantaine décrétée par le gouvernement coïncide avec le temps de récolte de la “grande” campagne qui commence avec la saison des pluies. Et comme le Pérou a 80% de terres sèches dans la Sierra, où la majorité des familles productrices sont concentrées, nous aurons un double problème. La pénurie de main-d’œuvre dans le secteur rural traditionnel a considérablement augmenté en mars et avril du fait de “l’immobilisation sociale obligatoire”. A cela s’ajoute également la fermeture des routes empêchant la récolte de millions de tonnes de produits agricoles et l’approvisionnement des marchés.

Malgré les revendications des experts, le ministère de l’Agriculture n’a pas la bonne réaction : bon nombre des soutiens que le gouvernement prévoit concernent les secteurs industriel et financier mais rien pour l’agriculture qui implique pourtant 2,2 millions de familles. Cela peut conduire de nombreux agriculteurs à ne pas être en mesure de récolter et de vendre leurs produits, les affectant ainsi pendant plusieurs années. Même la prime de soutien de 760 sols bénéficiera à 3,5 millions de familles mais pas aux agriculteurs.

Une crise alimentaire, exacerbée par le manque de revenus pour d’importants secteurs urbains et en particulier 70 % de l’économie informelle, est susceptible de commencer. Les producteurs n’ayant pas de revenus pour s’acheter les intrants conventionnels, cette crise est une opportunité pour rappeler que l’agroécologie est une alternative durable. Qui génère en outre des aliments plus nutritifs et sains comment l’exigeront plus fortement les consommateurs conscients de la relation entre la bonne santé et les aliments sains et écologiques. En outre, en période de quarantaine, l’approvisionnement local s’est avéré plus efficace que la grande distribution. »

—————————————-

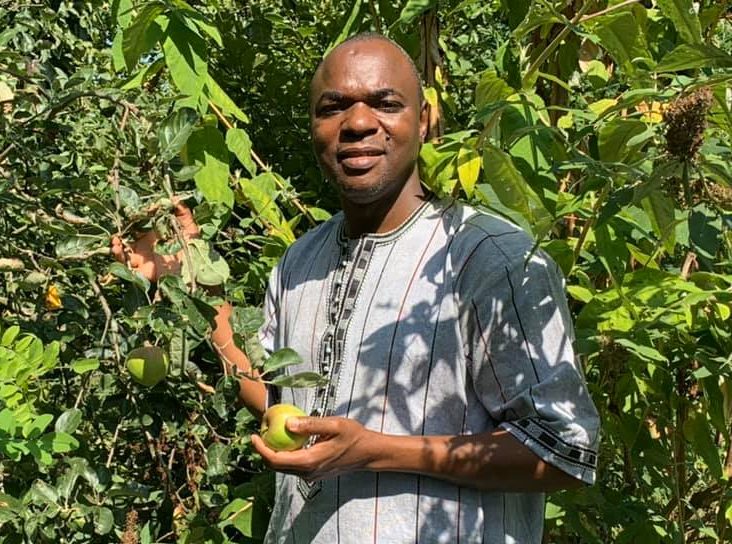

Abdoulaye Ouédraogo, Action pour la Promotion des Initiatives Locales – BURKINA FASO

« Il est clair que cette pandémie va à jamais influencer les façons de pro duire et de consommer tant sa survenue a mis à nu les liens entre l’agriculture et la santé c’est-à-dire comment la façon dont l’agriculture est pratiquée peut favoriser ou pas le bien-être des populations. »

« Au Burkina Faso, où les marchés intérieurs sont approvisionnés en produits agricoles et maraîchers issus de l’agriculture familiale, cette pandémie constitue un coup dur. Déjà touché par un niveau élevé d’insécurité alimentaire dû à une campagne hivernale 2019/2020 désastreuse et un nombre important de déplacés internes liés à la crise sécuritaire, notre pays pourrait payer un lourd tribut si la situation du COVID-19 venait à s’accentuer.

Le gouvernement a pris une batterie de mesures d’accompagnement visant à alléger la souffrance des populations en cette période du COVID-19 et notamment la vente à prix social des céréales (riz, maïs, sorgho) dans 250 “boutiques témoins” à travers le pays. Mais force est de constater que les prix pratiqués, même s’ils sont subventionnés, demeurent inaccessibles pour la plupart des personnes vulnérables. En outre, les boutiques sont situées dans des communes urbaines qui sont, pour beaucoup, un désert alimentaire mais ce qui est limitatif pour les paysans en campagne.

L’insécurité alimentaire va s’accentuer et le taux de malnutrition va grimper en flèche. Les pays vont devoir développer des plans d’assistance alimentaire importants pour éviter des émeutes de la faim. Mais aussi prendre du recul sur leurs politiques actuelles.

L’agroécologie pourrait être une alternative à ces tendances qui risquent de fragiliser le système alimentaires mondial. En effet, elle peut produire localement une bonne partie des aliments pour nos villes et campagnes avec des aliments frais et sains en renforçant du coup le système immunitaire des populations, toute chose indispensable dans la lutte contre le COVID-19. Elle permet également de fournir aux familles rurales des avantages sociaux, économiques et environnementaux importants. »

——————————-

Maria Lourdès Vargas, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia – BOLIVIE

« Pendant cette période, pour garantir l’approvisionnement alimentaire des villes, l’Etat se tourne vers les petites organisations de producteurs qui, à l’heure actuelle, savent comment répondre à ce défi. Pourtant, ce secteur a été peu soutenu et même souvent dévalorisé par les gouvernements et, malgré cela, il s’organise et essaie de transporter ses produits sans se préoccuper des protocoles de biosécurité.

Au cours des dernières années, les politiques publiques, en faveur de l’agro-industrie, ont favorisé l’expansion de la frontière agricole au détriment des zones protégées, considérées comme un butin politique. Elles ont ainsi créé une situation d’insécurité alimentaire et une production très dépendante des importations. Maintenant, il est essentiel de réévaluer la contribution de la production paysanne à petite échelle.

L’histoire de l’humanité est marquée par l’idée que la nature est un bien qui appartient à l’homme et que celui-ci peut l’exploiter et en tirer profit comme bon lui semble, même s’il doit détruire les habitats des êtres vivants par l’expansion de l’agrobusiness. Cette situation génère les conditions idéales pour des mutations de virus. Le problème dépasse donc celui de la seule santé publique. La nature n’est pas seulement une source de richesses mais elle est également source de vie. La société civile et le monde politique doivent placer la vie au centre de leurs préoccupations et créer des systèmes alimentaires durables. »

Rédacteurs : Laurent Stojka, volontaire et Géraldine Higel, rédactrice