30 juin 2025

Attestation fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

18 juillet 2022

L’Éthiopie a connu de nombreuses crises alimentaires ces dernières décennies. Avec une guerre civile qui a éclaté en 2020, le pays est à nouveau confronté à une grave crise alimentaire. La situation est particulièrement critique. Mais l’agroécologie trace peu à peu son chemin. Explications avec Sorsa Debela, conseiller technique pour SOS Faim en Éthiopie.

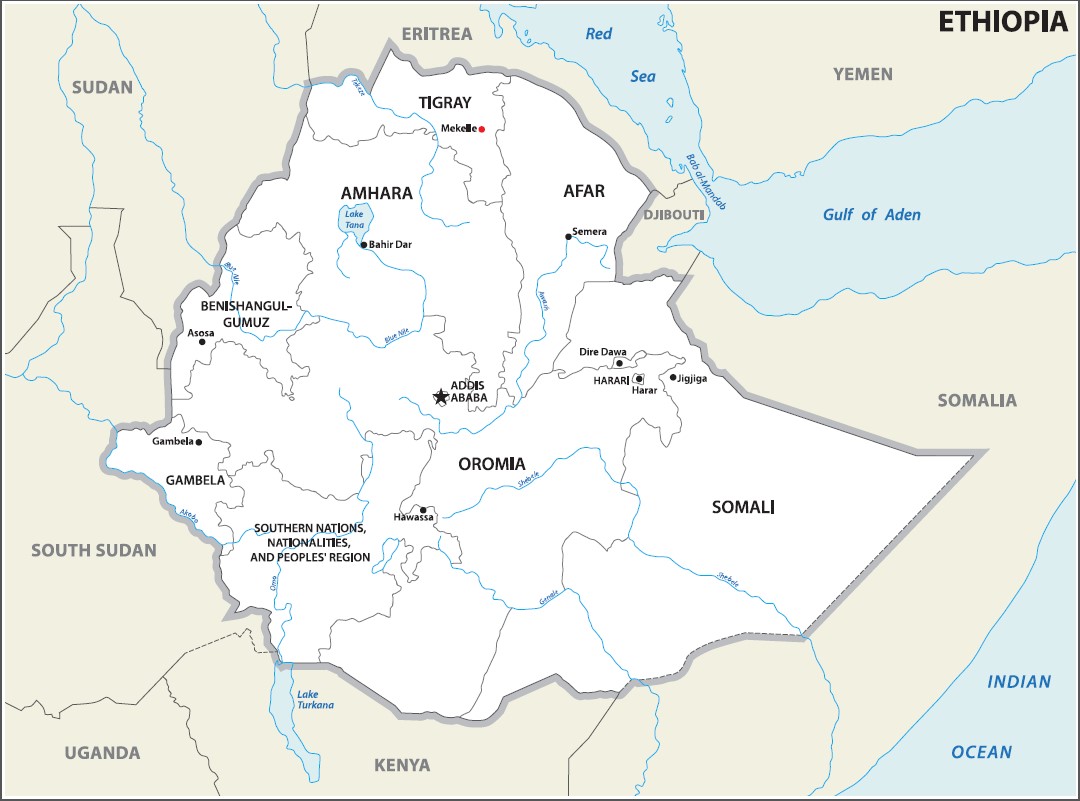

Sorsa Debela : « Il faut d’abord faire un récapitulatif du contexte des trente dernières années pour répondre à cette question. A partir de 1995, l’Éthiopie a été durant de longues années un pays associé sur la scène internationale à la figure de l’ancien premier ministre Meles Zenawi, décédé en 2012. Meles Zenawi était originaire du Tigray (voir carte ci-dessous), au nord du pays. Il avait combattu la dictature du Derg (1974 – 1987) dans sa jeunesse, en incorporant les rangs du Front de libération du peuple du Tigray (FLPT). Lorsqu’en 2018, Abiy Ahmed, ancien ministre des Sciences et des Technologies, originaire de l’Oromia (voir carte), est arrivé à la tête du gouvernement éthiopien, les autorités régionales du FLPT lui ont reproché d’être graduellement écartées du pouvoir. Pour sa part, le gouvernement d’Abiy Ahmed accuse le FLPT de soutenir des forces d’opposition. Selon moi, la pandémie de la Covid-19, à partir de mars 2020, a été bien gérée en Éthiopie. Elle n’a pas trop affecté les zones rurales. La catastrophe est plutôt survenue lors de la guerre civile ouverte qui a éclaté en novembre 2020 avec le FLPT dans le nord du pays. Cette guerre s’est vite propagée aux régions Amhara et Afar limitrophes du Tigray. L’Érythrée, a apporté un soutien armé au gouvernement. Les combats ont provoqué des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Le pays vit une profonde crise humanitaire. L’activité agricole s’est arrêtée dans toutes les zones de combats. La famine est de retour. Cela a détourné l’attention du développement agricole.

Puis, il y a les conséquences de la guerre en Ukraine. L’approvisionnement en blé, avec une dépendance à 30% de la Russie, est devenu difficile et la quantité d’engrais accessibles a diminué de moitié. Une autre source de difficultés pour l’agriculture, trop peu souvent mentionnée, est la construction en Éthiopie d’un barrage sur le Nil bleu, à proximité de la frontière du Soudan. L’Égypte craint de perdre 5 milliards de mètres cubes d’eau par an si ce barrage est achevé. De son côté, l’Éthiopie a besoin d’électricité et d’irrigations pour son agriculture. Or, pour la fourniture de fertilisants, nous dépendons en partie de l’Égypte, qui dispose ainsi d’un moyen de pression considérable sur l’agriculture éthiopienne…

Les prix des fertilisants sont passés de 2000 birr à 5000 birr le quintal, donc d’environ 40 à 100 euros pour 100 kg. En fonction de leur pouvoir d’achat, l’écrasante majorité des agriculteurs éthiopiens ne peut pas supporter ces coûts ».

SD : « Il faut d’abord résoudre le conflit interne, bien sûr. Certaines sources parlent de cinq millions de déplacés internes à cause de la guerre, qui ne cultivent donc plus leurs champs. Au moment où vous m’interviewez (ndlr. Juin 2022) nous nous posons vraiment des questions sur la prochaine saison agricole, qui s’annonce très mal. D’autant plus que l’alimentation en Éthiopie est vraiment liée à la tradition du « tef », la céréale cultivée localement qui constitue l’ingrédient de « l’injera », la crêpe qui sert de base à la plupart des repas. Même lorsque la paix règne en Éthiopie, qu’il y a peu de déplacés internes, nous avons, depuis des décennies, un problème structurel d’environ cinq millions de personnes en état de disette alimentaire quasi permanente (ndlr, le pays compte 115 millions d’habitants). Je vous laisse imaginer la situation actuelle, avec ce nombre de déplacés à cause de la guerre, vous devons au moins avoir atteint les 10 millions de personnes impactées par la famine, si pas beaucoup plus ».

SD : « En Éthiopie, 80% des travailleuses et des travailleurs sont actifs dans l’économie agricole. 90% de nos échanges internationaux concernent des produits agricoles, surtout le café. 95% des agriculteurs sont des agriculteurs familiaux. Mais nos terres sont épuisées par l’utilisation excessive de fertilisants chimiques. Une transition agroécologique est urgente. Une des manières pratiques d’entamer cette transition est de former la paysannerie aux techniques nombreuses et variées du compostage.

En Éthiopie, SOS Faim propose des formations de vermicompost, une technique de transformation de matières organiques en compost par des vers de terre. Les engrais chimiques sont onéreux et polluants. Le vermicompost est une alternative viable. Les demandes de formation nous parviennent régulièrement. Avec le vermicompost, les cultures résistent mieux au stress hydrique, aux maladies. Des semences sont réintroduites, aidant à maintenir la biodiversité.

Dans différentes régions d’Éthiopie, des projets se développent autour du vermicompost. Nous réussissons à faire nos preuves. Cela diminue les coûts, contribue à l’agroécologie et améliore l’alimentation des paysans. La commercialisation reste une faiblesse, car nous nous adressons à des marchés de niches et à des consommateurs qui peuvent supporter le coût des produits issus de ce type d’agriculture.

Récemment, un effet inattendu et paradoxal a cependant été induit par la guerre en Ukraine… Comme les fertilisants chimiques viennent à manquer, nos autorités qui durant des années n’ont juré que par les bienfaits de la chimie, commencent à s’intéresser au vermicompost et à le promouvoir dans différentes parties du pays… On ne peut que souhaiter que nos autorités persévéreront dans cette voie ».

Propos recueillis par Pierre Coopman

Réalisé par :