30 juin 2025

Attestations fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

25 mai 2018

En 2016, les pays membres de l’OCDE (une organisation internationale qui regroupe la majorité des pays occidentaux) ont investi au total 317 milliards d’euros dans leurs propres agricultures. La part de l’Aide publique au développement (APD) à destination des pays pauvres rangés dans la catégorie « agriculture pêche et foresterie » a quant à elle avoisiné les 7 milliards d’euros durant la même année. L’adage est connu : «On fait dire ce que l’on veut au chiffres»… La juxtaposition de ces deux montants permet cependant d’illustrer la disproportion entre ce que les pays riches investissent pour eux-mêmes et ce qu’ils concèdent aux moins nantis. Dans la catégorie « Afrique », l’Union européenne déclare avoir aidé l’agriculture, la pêche et la foresterie à hauteur de 32 millions d’euros en 2016, alors que simultanément son soutien total aux agricultures européennes (28 pays) a été de 111 milliards d’euros… Il faudrait analyser davantage de postes budgétaires ayant des influences directes et indirectes sur les agricultures pour pouvoir tirer des conclusions exactes, mais ces chiffres très généraux, disponibles sur les sites de l’OCDE, permettent au moins de conclure que la disproportion quantitative ne disparaîtra pas avec une approche plus fine. De surcroît, les budgets dédiés à l’agriculture par les Etats d’Afrique sont alimentés pour la moitié par l’APD qu’y consacrent les pays riches…

Plusieurs organisations internationales (Fondation Farm, OCDE, FAO et la BID, IFPRI) ont récemment entrepris de dresser un panorama dans 55 pays (dont 13 à revenus élevés) représentant environ 75% de la production agricole mondiale. Les premiers résultats ont été présentés lors d’une conférence organisée par la Fondation FARM, à Paris, en février 2018.

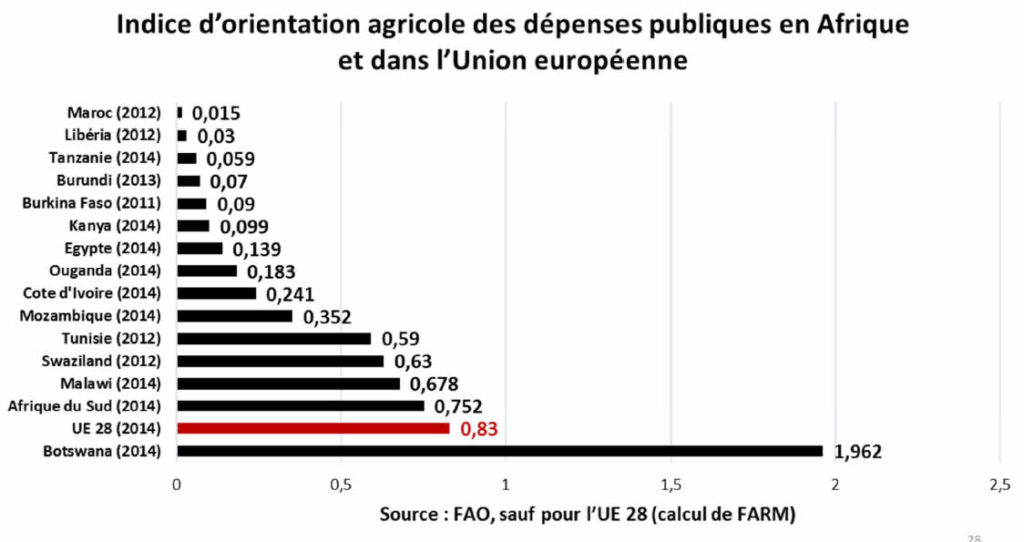

Globalement, plus les pays sont riches et moins dépendants de l’agriculture, plus ils tendent à soutenir leurs agriculteurs. C’est ce qui est obsevé à partir de l’IOA, l’indice d’orientation agricole des dépenses publiques (voir ci-dessus), calculé en divisant la part des dépenses agricoles dans les dépenses publiques par la part de l’agriculture dans le PIB. Un soutien peut être jugé « excessif » si l’IOA dépasse l’unité, mais cela reste purement indicatif…

Sans surprise, les dépenses publiques en faveur de l’agriculture en pourcentage de la valeur de la production agricole sont d’environ 20% pour les pays à revenus élevés, contre 4% pour les pays à faibles revenus.

L’engagement pris par les pays de l’Union africaine à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, en juin 2014, d’allouer 10% de leurs dépenses publiques à l’agriculture, n’est respecté que par une dizaine d’Etats africains. La moyenne atteint 3%, alors qu’elle était de 7% dans les années 1980.

Les experts réunis lors de la conférence de la Fondation FARM ont longuement débattu d’un instrument nommé le Coefficient de protection nominale (CPN)… Celui-ci mesure, schématiquement, le ratio entre le prix réellement payé à un agriculteur au moment de la transaction et le prix qu’il aurait dû percevoir aux conditions du marché international au moment identique. C’est le plus simple des coefficients utilisés pour évaluer les niveaux de protection que les partisans du commerce international libéralisé nomment les « distorsions du marché »… Ici, les mots sont importants. Selon l’idéologie libérale, un appui à l’agriculture peut être considéré comme une « distorsion ». Si le CPN est positif un économiste libéral pourrait en conclure que l’agriculture est trop protégée.

Par exemple : le cas d’un produit échangeable pour lequel le prix au producteur perçu au départ de la ferme est égal à 2 000 dollars la tonne alors qu’au même moment son prix mondial au départ de la ferme est de 1 500 dollars. Le coefficient CPN sera égal à 2 000 dollars divisé par 1 500 dollars, soit 1,33. Dans un tel cas, la différence entre 2000 et 1500 correspondant au tiers de 1500, le producteur perçoit une subvention implicite de 33,3 % du prix de la marchandise résultant, selon les avis, des « distorsions du marché ».

Les coefficients CPN présentés lors de la conférence de la Fondation Farm en février sont très faibles en Afrique. Lors des débats qui ont suivi les présentations à la fondation FARM, les propos des panelistes et les réactions du public ont clairement montré que la protection de l’agriculture est perçue différemment en fonction des points de vue idéologiques. Dans la salle, l’économiste Jacques Berthelot a accusé les Accords de partenariat économique négociés par l’Union européenne, avec entre autres de nombreux pays d’Afrique, et les aides découplées aux agricultures du Nord, acceptées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui empêchent les agricultures africaines de se protéger convenablement.

Mais selon Carmel Cahill, directrice adjointe à la direction du Commerce et de l’agriculture à l’OCDE, ces déséquilibres Nord-Sud « s’expliquent par des différences de structure et de niveau de compétitivité des secteurs agricoles ». Carmel Cahill allant même jusqu’à affirmer qu’un coefficient CPN faible dans un pays pauvre peut mener à la conclusion que les investissements nécessaires concernent la santé, l’éducation et pas forcément l’agriculture.

Analyser la nature des soutiens c’est en effet être obligé de faire des choix et de proposer des priorités en matière d’investissements, qui reflètent une opinion fondée idéologiquement. Jean-Christophe Debar, directeur de la Fondation FARM a ainsi défendu l’idée que l’aide aux assurances récoltes est trop faible en Afrique alors que le continent est sujet aux aléas climatiques et dépend fortement de son agriculture.

Selon Jean Balié, économiste principal à la FAO, le CPN doit servir « à révéler les maladies des marchés africains ». Il n’est dès lors pas convaincu par l’utilité des protections tarifaires mises en place en Afrique de l’Ouest, affirmant « que la priorité […] doit être donnée aux investissements structurants améliorant l’intégration aux marchés internationaux ».

Dans les rangs des sceptiques, les interventions de David Laborde, chercheur à l’IFPRI, furent particulièrement remarquées lors de la conférence. Il a notamment expliqué que dans un même pays une politique peut très rapidement varier du tout au tout : « En Tanzanie, des périodes de restrictions aux importations sont immédiatement suivies de périodes de restrictions aux exportations et des subventions aux exportations « . Selon ce chercheur, le CPN est trop changeant en Afrique et ne permet pas d’envisager des stratégies bien établies. En Ethiopie, d’une année à l’autre, on observe des variations à la baisse ou à la hausse de 40% sur certains produits. « Les chocs sont donc plus importants que sur le marché mondial parce que les marchés sont trop cloisonnés », indique David Laborde. « Le paysan qui doit faire face à la volatilité de l’activité agricole, du climat et de la politique est dès lors bien démuni ».

La majorité des observateurs conviennent qu’une profonde évolution des soutiens aux agricultures est nécessaire. Mais sur la manière dont ces soutiens doivent se transformer, les avis divergent… Pour trouver une cohérence des politiques d’aide à l’agriculture en Afrique, il faudra composer avec ceux qui veulent décloisonner les marchés en favorisant les secteurs privés nationaux et internationaux et ceux qui pensent que les politiques agricoles locales et régionales ont besoin de services publics forts soutenus pas des ressources publiques suffisantes.

La tonalité générale des panelistes invités à la conférence organisée par la Fondation FARM donne malheureusement l’impression diffuse -sans verser dans les procès d’intentions – que les soutiens à l’agriculture sont plus abordés pour les déconstruire que pour le renforcer. On aurait aimé entendre la voix des représentants d’organisations paysannes africaines. Mais aucun d’entre eux n’était présent sur l’estrade.

Rédaction : Pierre Coopman