30 juin 2025

Attestations fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

13 septembre 2019

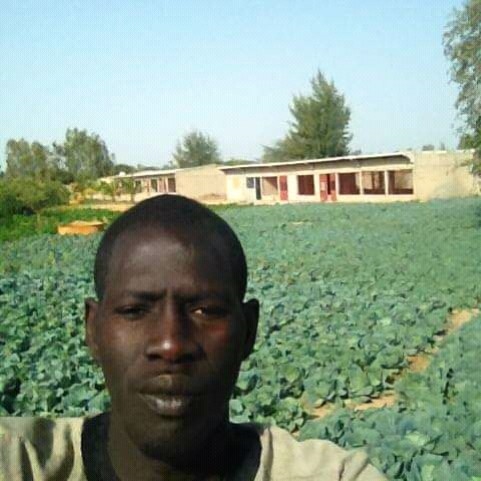

L’histoire des migrations est l’histoire de l’homme. Les zones de départ deviennent zones d’arrivée et le migrant d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Bien que tout change, une seule constante : le manque de perspectives. Immersion au Sénégal, en Afrique de l’Ouest.

Mboro, région de Thiès à l’Ouest du Sénégal à deux heures de Dakar. Moustapha Serigne Ba, hier, émigré en Italie, aujourd’hui maraîcher au pays.

« Mon grand frère est parti en 1997. En 5 ans, il avait sa maison et une voiture. On rêvait tous de l’Europe à l’époque. »

L’EFFORT

Au Sénégal, j’ai eu mon bac, je me suis formé et quand je suis arrivé en Italie on m’a fait vendre des sacs. Quand je suis rentré en 2015, j’ai investi dans l’agriculture. Aujourd’hui, je suis maraîcher et éleveur à la tête d’une exploitation agricole et propriétaire d’un véhicule. En Italie, ce qui manquait le plus, c’est le plus précieux : se réveiller chez soi et être en famille.

L’AVENIR

À la dernière récolte il y avait tout le village. Il y a du potentiel ici. Les fils de l’Afrique doivent rentrer. Et l’Afrique doit mettre les jeunes en avant, ce sont eux qui construisent le pays. Il faut valoriser les femmes aussi , au moment de la récolte, ce sont elles qui viennent.

LA CLE

Le problème, c’est le capital. Pour démarrer une activité, il faut un capital de départ. Les perspectives d’emploi font défaut. Ma femme a un master depuis 3 ans et elle n’a même pas décroché un stage. Avec LVIA, un consortium d’ONG européennes, on recherche des subsides pour financer les projets d’émigrés de retour.

LA LECON

En Italie, j’ai travaillé dans les champs, je suis devenu un assidu. C’est en Europe que je suis devenu mature et que j’ai gagné en expérience. J’ai appris beaucoup, même à croire en moi-même.

Cheikh Oumar Ba est socio-anthropologue et Directeur de l’IPAR, un think tank sur les politiques agricoles et de développement rural en Afrique de l’Ouest.

« Les jeunes constituent un potentiel, on a besoin de s’en préoccuper. »

Comment décririez-vous les flux migratoires au Sénégal?

L’émigration a toujours existé. Les Sénégalais ont d’abord émigré vers le Congo et l’Afrique Centrale, ensuite vers l’Europe, en France puis vers l’Italie et l’Espagne. Les causes économiques sont en première ligne. Les gens cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Les migrations sont aussi liées à la fuite des cerveaux, c’est le phénomène de push-pull : on quitte des zones peu favorables pour des zones plus attractives. En ce qui concerne les jeunes, ils n’ont souvent pas accès à la terre et émigrent pour gagner en autonomie.

Quel est le profil migratoire de votre pays?

La migration vers l’Europe ne concerne que 20% des cas. La majorité des migrants restent sur le continent. Au Sénégal, la migration est surtout interne et fruit d’une régulation entre l’offre et la demande. Beaucoup quittent le bassin arachidier pour la vallée du fleuve Sénégal. L’État peut équilibrer les flux migratoires par une politique de développement territorial et gagnerait à créer les conditions pour une insertion durable des jeunes.

Comment faire de la migration une dynamique positive?

Il y a un enjeu d’accès à l’information : le jeune qui quitte une zone doit savoir où trouver de l’emploi. Il faut aussi faciliter le transfert d’expérience : le jeune doit pouvoir ramener chez lui ce qu’il a appris dans les zones de migration, ce qui lui permettrait d’augmenter sa productivité et de disposer ainsi de revenus plus durables.

Abdou Salam Fall est Directeur de Recherche en Sociologie et Coordinateur du LARTES, laboratoire de Recherche sur les transformations économiques et sociales.

« Partir devient l’ultime recours lorsque toutes les solutions s’épuisent. »

Migrer, c’est diversifier ses sources de revenus dans un environnement à risque. C’est aussi un moyen de réguler une population qui croît et des ressources naturelles qui baissent. Les changements environnementaux induisent la migration interne, qui entraîne la dégradation des terres. Les zones côtières sont parmi les plus exposées : les migrations internationales concernent davantage les pêcheurs, qui s’orientent vers les pays frontaliers et l’Europe. Quant aux migrations internes, ce sont plutôt le fait de femmes. Les transferts des jeunes migrants constituent un enjeu économique et social pour le pays : ils concourent à l’amélioration des conditions de vie et à la réduction de la pauvreté.

Rédaction : Dieyenaba Faye, volontaire

Lire le numéro complet du Supporterres n°9 de septembre 2019 : « Migrations : le monde rural en mouvement »