30 juin 2025

Attestation fiscales: mention obligatoire du numéro de registre national pour les dons

Lire la suite

4 avril 2019

Vache locale, métisse ou améliorée ; culture fourragère ou concentrée ; booster la production ou limiter l’importation… Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Ce qui est sûr par contre : c’est qu’il existe un potentiel de production plus important au Sénégal mais que ce n’est pas simple de le libérer ! Le nœud est l’alimentation : quel type de pâturages mettre en place dans des zones où la végétation herbacée disparait pendant 6 mois et la culture de stockage inexistante ? Quel potentiel pour les arbres et les cultures fourragères face à la divagation et la transhumance ? Autant de questions clés pour tenter de trouver des solutions durables adaptées et acceptées localement.

« Ni les vaches hollandaises ni les étables ne permettent une réelle augmentation de la production. Pour cela, il faut investir énormément. »

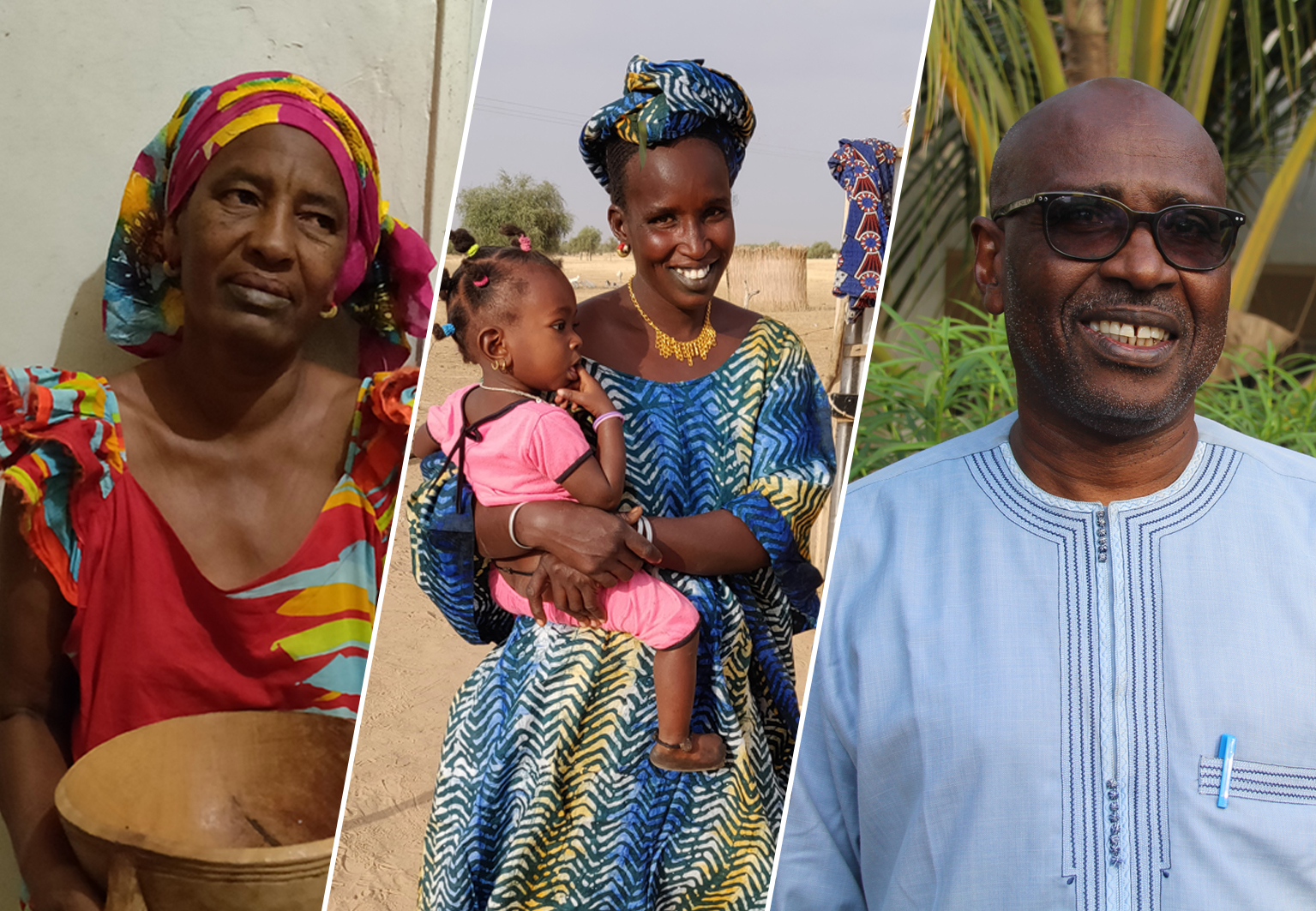

« Je possède un petit élevage dont la production (deux litres par jour) est principalement dédiée à l’autoconsommation. Les rares surplus sont vendus à l’unité de transformation. Je souhaite augmenter ma productivité pour pouvoir commercialiser le lait et subvenir aux besoins de ma famille. Je bénéficie de l’appui d’un projet pour la sécurité alimentaire (PASA). Dans ce cadre, j’ai reçu une vache hollandaise et un appui financier pour construire une étable. Mais, la vache hollandaise produit bien moins que mes vaches locales même durant la période d’hivernage. »

La période d’hivernage est la saison des pluies qui dure généralement de juillet à septembre. La végétation est beaucoup plus dense et le fourrage plus abondant à cette période.

« Pour accroitre la productivité de la vache hollandaise, il faut investir énormément, surtout dans le fourrage, mais je n’en ai pas les moyens. Auparavant, je pouvais accueillir tout mon cheptel dans ma parcelle, aujourd’hui, je n’ai la place que pour les vaches métisses dans l’étable. La gestion du cheptel est devenue plus compliquée. »

« Le plus important, c’est l’alimentation. Il faut du fourrage pour augmenter la production, que ce soit avec des vaches locales ou des métisses. Or, il n’y a pas d’espace protégé pour la culture fourragère. »

Djimbiba et sa famille habitent « en brousse » à Ndilla, à plus de huit kilomètres du premier village, Linguère. Le lait est un produit très important à ses yeux car il lui permet de nourrir ses quatre enfants et d’avoir des rentrées financières.

« Ma famille possède entre 35 et 40 vaches métisses et locales. Une équipe de l’église évangélique passe régulièrement dans les fermes avec des taureaux de races étrangères pour faire des inséminations et obtenir de meilleures races. »

En tant que membre indirect de la FBAJ, Djimbiba pourrait bénéficier de nombreux avantages comme l’accès aux soins vétérinaires, au fourrage ou à des formations mais sa situation géographique l’isole fortement.

« Je récolte, dans les bons jours, trois litres de lait. Le lait est principalement utilisé pour nourrir les enfants. Quand il y en a plus, je le vends au marché de Linguère. Pendant l’hivernage, la production de lait augmente mais le prix de vente diminue beaucoup. Il faudrait donc que je puisse assurer une plus grande production pendant la saison sèche. J’aimerais pouvoir développer une culture fourragère mais il n’existe pas d’espace dédié à cela. Aujourd’hui, si je me lançais dans une telle culture, n’importe quel troupeau en divagation pourrait venir ruiner le travail. »

« Si on décide d’investir dans la filière, celle-ci peut s’avérer très prometteuse. Elle a le potentiel de sortir les populations de la pauvreté car c’est une activité rentable à condition d’être bien gérée. »

Statisticien de formation, Thiayedia quantifie les phénomènes qui sont liés à la filière lait. Il a longtemps travaillé pour les services de l’État et est aujourd’hui retraité. Il n’en reste pas moins très actif au sein de la Fenafils.

« Le lait est une denrée stratégique car il est largement consommé partout dans le pays. C’est ce qui justifie l’importation massive de lait en poudre et de produits laitiers en provenance d’Europe. Le problème c’est que cette importation tue le développement de la filière laitière sénégalaise et sahélienne. Pour pallier cela, le Sénégal doit former les éleveurs aux métiers du lait, miser sur des vaches à haut potentiel de production, développer les cultures fourragères et investir dans des infrastructures de collecte et de transformation afin que les produits laitiers locaux puissent pénétrer le marché. »

Selon lui, pour que le lait local puisse rivaliser avec le lait importé, il faudrait supprimer les taxes liées à la production et à la transformation du lait local ce qui permettrait de baisser les coûts de production. En parallèle, il faut également redorer l’image du lait local et stimuler la demande, créer un label fiable et lancer des campagnes pour le faire connaitre. »

Rédaction : Florence Haumann, Volontaire

[1] Association pour le Développement Intégré de Dahra

Cet article est tiré du Supporterres n°7 de mars 2019 « N’exportons pas nos problèmes : surproduction de lait, ici et ailleurs les éleveurs boivent la tasse. »

Pour en savoir plus sur notre campagne de sensibilisation et sur les enjeux du lait, consultez le numéro complet et suivez nous sur la page dédiée à notre campagne.