30 juin 2025

attestations fiscales: MENTION OBLIGATOIRE DU NUMÉRO DE REGISTRE NATIONAL POUR LES DONS

Lire la suite

10 décembre 2019

Le conseil agricole, traditionnellement porté par les services de l’Etat et de ses partenaires financiers, est un support important pour renforcer les capacités des agriculteurs et les performances de leurs exploitations et organisations. Un dossier de la revue Grain de Sel (1) fait le point sur son développement en Afrique et ailleurs.

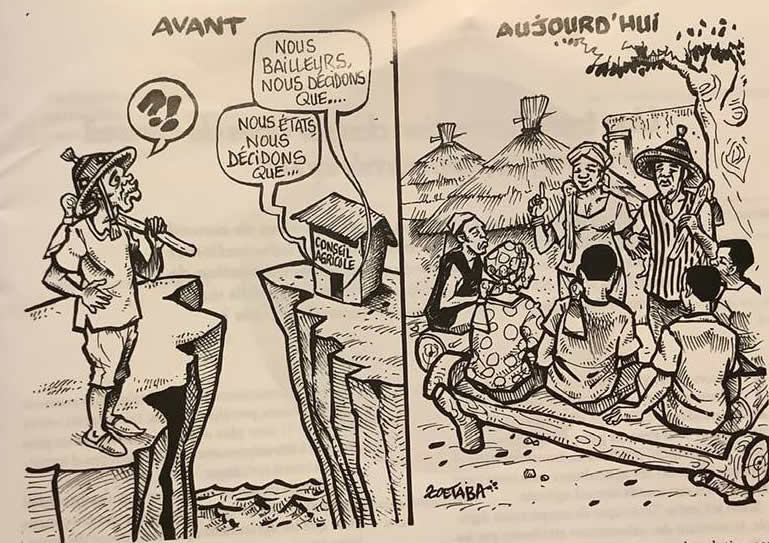

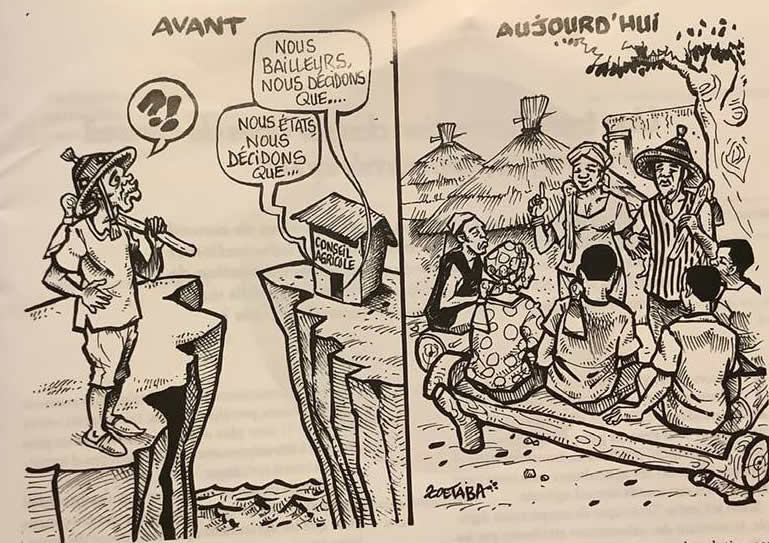

La pratique du conseil agricole a évolué, passant d’un fonctionnement principalement prescriptif (pratiques verticales), vers une pluralité de solutions davantage participatives et horizontales. Les politiques d’ajustements structurels des années 80 et 90 ont favorisé le repositionnement des acteurs traditionnels du conseil et l’émergence de nouveaux acteurs, mais aussi la mise en place de nouveaux modèles de gouvernance et de financement. La pérennité des systèmes de financement reste un enjeu majeur.

Après une période de retrait de l’Etat, on assiste depuis quelques années à un regain d’intérêt pour le conseil via l’expérimentation de nouvelles démarches participatives, qui prennent mieux en compte la variété des besoins des agriculteurs et visent à favoriser leur autonomie. L’émergence de systèmes de conseil agricole à des échelles régionales ou nationales fait apparaître de nouveaux enjeux en termes de cohérence et complémentarité des multiples dispositifs, de contrôle de la qualité des conseils fournis par une diversité d’acteurs, de formation des conseillers, de concertation, de régulation et de pérennisation des modes de financement.

La pluralité des démarches et des formes de conseils relevées dans le dossier témoigne des multiples visions de l’agriculture portées par les Etats et les acteurs des filières agricoles. Les approches de conseil choisies dépendent des valeurs et des objectifs des organisations qui le mettent en œuvre, mais aussi du type d’agriculture qui est promue (intensive, agroécologique, paysanne, etc.). Le développement de champs-écoles paysans, de conseils de paysans à paysans, de conseils de gestion personnalisés aux exploitations familiales, de plateformes d’innovations et d’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) sont quelques-unes des approches abordées dans le dossier. Le conseil agricole s’inscrit également dans un dispositif plus large, dépendant de paramètres relatifs aux dispositifs de conseil : capacité et disponibilité des conseillers, mécanismes de gouvernance et de financements, coût du service pour les acteurs, objectifs des bailleurs et des états, etc.

Malgré les politiques d’austérité budgétaire, on constate un réengagement des Etats dans le conseil agricole, notamment au Bénin. Cette politique est souvent mise en place via la création d’Agences de Conseil nationales ou régionales, dans lesquelles sont impliqués les prestataires privés et les organisations professionnelles agricoles. L’implication des bailleurs traditionnels dans le financement du conseil a été complétée par la mobilisation du secteur privé en amont et en aval des filières via des mécanismes d’incitations et de co-financement. La délégation plus ou moins compète de la délivrance du conseil sur le terrain à des organismes privés a promu une approche d’intervention fortement orientée vers le marché et la valorisation des « chaînes de valeurs », l’Etat se réservant un droit d’accompagnement, de régulation et de contrôle.

Parallèlement à leurs difficultés budgétaires, les Etats ont soutenus indirectement l’émergence de nouveaux fournisseurs de conseil agricole jouant un rôle toujours croissant. On y retrouve le secteur privé (agro-industries, distributeurs d’intrants, bureaux d’études), les Organisations non gouvernementales (ONG), les organisations de producteurs, ainsi que des structures à vocation non-agricole mais qui développent des activités en support du conseil agricole (entreprises de téléphonie par exemple). La diversification des acteurs du conseil offre la possibilité d’améliorer la couverture géographique et thématique du conseil agricole, mais les problématiques générées par le pluralisme des acteurs exigent une redéfinition des orientations stratégiques et des arrangements institutionnels pour tirer parti pleinement de ce potentiel. Le dossier fourni de nombreux exemples de l’intérêt de cette multiplicité d’acteurs, de ses limites et de ses implications stratégiques.

L’organisation des services de conseil agricole étant de plus en plus assurée par divers acteurs dont les objectifs et niveaux d’interaction diffèrent, les modèles de gouvernance se sont multipliés et leur complexité se sont accrus. L’importance accordée à la responsabilité, à la pertinence et à la performance locale ont forcé un processus de décentralisation. Dans ce cadre beaucoup d’organisations de producteurs voient leur influence progresser lentement. Cependant les obstacles à l’optimisation des résultats restent nombreux : nécessité d’investir dans le renforcement de la capacité de certains acteurs à fournir le conseil, dépendance accrue vis-à-vis des bailleurs, faible efficacité et manque de coordination des multiples services et acteurs du conseil. En particulier, la pérennisation du financement des dispositifs de conseil agricole reste un enjeu majeur. En effet, l’adéquation du conseil aux besoins des agriculteurs dépend fortement des modalités de son financement, ce qui demande la mise en place de solutions innovantes et durables. Le modèle de conseil gratuit est dominant mais reste inefficace par manque de moyens et aussi par un trop faible sentiment de redevabilité des conseillers vis-à-vis des producteurs. Le dossier aborde les enjeux de cette nouvelle gouvernance multi-acteurs et les solutions mises en place, notamment pour la pérennisation des financements des dispositifs de conseil.

Le conseil agricole est plus indispensable que jamais, aucun pays n’ayant pu développer son agriculture sans ce type de service. Donner un sens au conseil agricole aujourd’hui suppose cependant de regarder tout à la fois ses formes, les besoins des bénéficiaires auxquels il répond et les visions de l’agriculture qu’il soutient. Les acteurs interrogés dans le dossier plaident pour des démarches participatives et globales : le conseil doit répondre à l’ensemble des besoins des producteurs, dans un but de renforcement de leurs capacités, et l‘implication active des femmes est encore trop peu considérée. Finalement si le rôle de l’Etat dans la définition, coordination et contrôle des politiques reste primordial, le grand défi du conseil agricole reste son financement, gage d’une pérennité des services fournis aux producteurs.

Rédaction : Claude Hugon

A lire : Le dossier Grain de sel n°77, publié par Inter-Réseaux